当我们提到“看守所”,通常会关联到法律、司法程序和个体自由的限制。然而,法律框架下,犯罪嫌疑人或罪犯的权利依然受到尊重和保护,包括在特定条件下被释放的权利。本文将深入探讨看守所在征途中的“放人操作”,即如何在符合法律规定的情况下,对被羁押人员进行释放。

放人操作的法律依据

在中国,对于被看守所羁押的人员,其释放程序是严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》以及其他相关法律法规进行的。根据法律,犯罪嫌疑人或被告人被释放通常有几种情况:

1.起诉后宣判无罪:如果经过审判,被告人被认定为无罪,则必须立即释放。

2.不起诉决定:如果检察机关决定不起诉,或者作出不起诉决定后被复议维持,嫌疑人应被释放。

3.取保候审:对于一些特定条件的嫌疑人,可以通过取保候审的方式暂时离开看守所。

4.服刑完毕:根据判决书所确定的刑期,罪犯服刑期满后应当被释放。

5.司法赦免或特赦:在某些特殊情况下,国家领导人可能会根据法律规定对特定罪犯进行赦免或特赦,从而允许释放。

放人操作的具体流程

看守所的放人操作,虽然因释放原因不同而有所差异,但大致流程是类似的。以下是看守所释放人员的一般步骤:

1.法律文书的准备

无论放人是由于无罪判决、不起诉决定、取保候审或是服刑完毕等原因,都需要相关法律文书来作为放人的依据。这些法律文书包括但不限于:

刑事判决书:宣判无罪或确定刑期届满。

不起诉决定书:由检察院出具,表明不起诉决定。

取保候审决定书:表明嫌疑人符合取保候审条件。

释放通知书:由司法机关出具,明确释放时间等事宜。

2.通知看守所

相关司法机关需将放人决定及时通知看守所。看守所收到通知后,会开始准备释放流程,确保当事人在符合法律规定的前提下被释放。

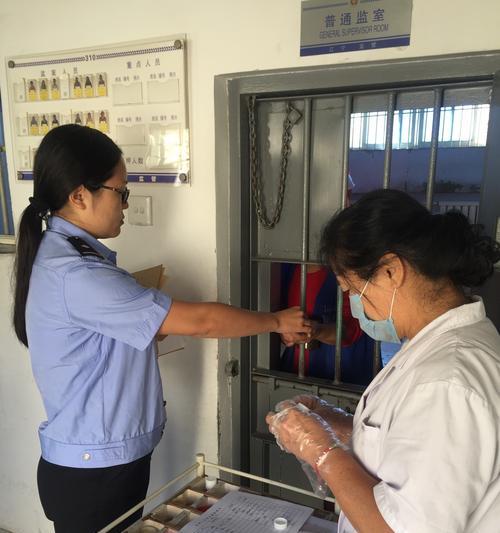

3.审查与确认

看守所会对收到的法律文书进行严格审查,确认其合法性、有效性,并核实相关人员身份,保证释放过程的准确性。

4.释放前的准备

在释放的最后阶段,看守所会通知当事人家属或指定联系人,并安排必要的后续事务处理,如衣物归还、个人财物清点、法律告知等。

5.完成释放

在当事人履行必要的手续后,看守所将解除其羁押状态,并在规定时间内将人犯正式释放。释放后,会有专门的程序进行健康检查和心理辅导,确保释放人员的安全和社会适应。

放人操作中的注意事项

在放人操作中,确保每个环节符合法律要求至关重要。这不仅关系到释放人员的合法权益,也关系到司法机关的形象和公信力。以下几点需特别注意:

法律文书的真实性与合法性:确保所有文书都是经过法定程序,并具备必要的法律效力。

保护释放人员隐私:在释放过程中要保护个人隐私,避免因释放引起不必要的社会影响。

心理健康与社会适应:释放后的个体需要心理辅导和社会支持,看守所或相关部门应提供必要的帮助。

结语

看守所在征途中的放人操作是法律程序中的重要一环,它不仅体现了司法的公平与正义,也展现了对人权的尊重与保护。通过本文的介绍,您应该对看守所放人的法律依据、具体流程和注意事项有了全面的了解。对于相关人员而言,了解这些知识有助于保障自身权益,同时也提高了公众对司法程序的正确认识。